EDITORIAL TSC /

En los últimos años, el debate público colombiano ha sido escenario de una preocupante tendencia: el negacionismo de hechos históricos ampliamente documentados y judicializados. Este fenómeno, lejos de ser un simple error o desconocimiento, se ha convertido en una estrategia recurrente dentro de ciertos sectores políticos para deslegitimar, trivializar o incluso justificar crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. El caso más reciente involucra a una reconocida parlamentaria del uribismo, quien de manera perversa ha recurrido a la negación grosera y descarada de eventos como el genocidio de la Unión Patriótica, los llamados «falsos positivos» y la masacre de las bananeras de 1928, todos ellos hitos dolorosos de la historia nacional.

El negacionismo, en su sentido estricto, consiste en la refutación sistemática y deliberada de hechos históricos comprobados, generalmente con el objetivo de distorsionar la memoria colectiva y favorecer mezquinos intereses particulares. Cuando este negacionismo es malintencionado, se caracteriza por la manipulación consciente de la información, el uso de argumentos falaces, la descalificación de pruebas judiciales y testimonios, así como la promoción de narrativas alternativas carentes de sustento. No se trata de una simple discrepancia interpretativa, sino de una estrategia política o ideológica orientada a la confusión social y la complicidad directa en la protección de responsables.

En el escenario político colombiano, las voces que niegan o minimizan hechos comprobados de violación de derechos humanos representan una amenaza directa al proceso de construcción de memoria histórica y a la consolidación de la democracia. Las declaraciones de la inefable congresista de marras han generado controversia al adoptar una postura negacionista frente a crímenes y abusos cometidos en el pasado. Este fenómeno no es aislado y se inserta en una tendencia regional de reinterpretación selectiva de la historia, lo cual plantea interrogantes sobre el compromiso real de sectores políticos de la ultraderecha colombiana con la verdad, la justicia, la reparación y no repetición.

La congresista en cuestión, figura relevante del uribismo, ha realizado manifestaciones públicas que ponen en duda la existencia y la magnitud de violaciones de derechos humanos documentadas por organismos nacionales e internacionales. Sus declaraciones, difundidas en medios y redes sociales, incluyen la descalificación de testimonios de víctimas, la relativización de cifras y la sugerencia de que muchos informes responden a intereses políticos o son parte de una “campaña de desprestigio” contra la institucionalidad. Este discurso, lejos de ser un simple ejercicio de opinión, impacta directamente en la percepción social de hechos históricos y en la legitimidad de los procesos de justicia transicional.

Desde una perspectiva democrática, resulta fundamental indagar en las motivaciones que subyacen a este tipo de discursos. El negacionismo suele estar vinculado a la defensa de intereses políticos o personales, y puede responder a estrategias de protección de aliados, de encubrimiento de responsabilidades o de movilización de la base electoral mediante la apelación a narrativas nacionalistas y/o totalitarias.

La difusión mediática de estas posturas genera un ruido informativo que dificulta el acceso a la verdad y genera aún más pugnacidad en la opinión pública. Los medios de comunicación enfrentan el reto ético de balancear la cobertura de estas declaraciones sin contribuir a la normalización de la desinformación ni a la revictimización de quienes han sufrido violaciones de derechos humanos en un país martirizado por un inveterado conflicto armado como lo es Colombia.

El impacto político de las declaraciones negacionistas es profundo. En primer lugar, pueden servir para justificar o exculpar a los responsables de hechos graves, al sembrar dudas sobre la veracidad de las denuncias y desacreditar a quienes las promueven. En segundo lugar, contribuyen a la impunidad, pues debilitan el consenso social necesario para exigir justicia y reparación. Además, alimentan la desmemoria colectiva, dificultando el reconocimiento de las víctimas y el aprendizaje social frente a los errores del pasado. En última instancia, la democracia se ve afectada porque la negación de la verdad histórica erosiona la confianza en las instituciones y en los valores fundamentales del sistema político.

Desde el ámbito jurídico, las declaraciones negacionistas pueden tener implicaciones preocupantes. Si bien la libertad de expresión es un derecho protegido, este no es absoluto y encuentra límites cuando su ejercicio afecta derechos de terceros, como la dignidad de las víctimas o el derecho a la verdad.

Además, la negación de crímenes puede constituir, en algunos contextos, una forma de apología o encubrimiento, lo cual podría tener relevancia penal o disciplinaria. A nivel internacional, Colombia está obligada por tratados y acuerdos a investigar, sancionar y evitar la repetición de violaciones de derechos humanos; el negacionismo, especialmente cuando proviene de servidores públicos, puede interpretarse como un incumplimiento de estos compromisos y afectar la imagen del país ante la comunidad internacional.

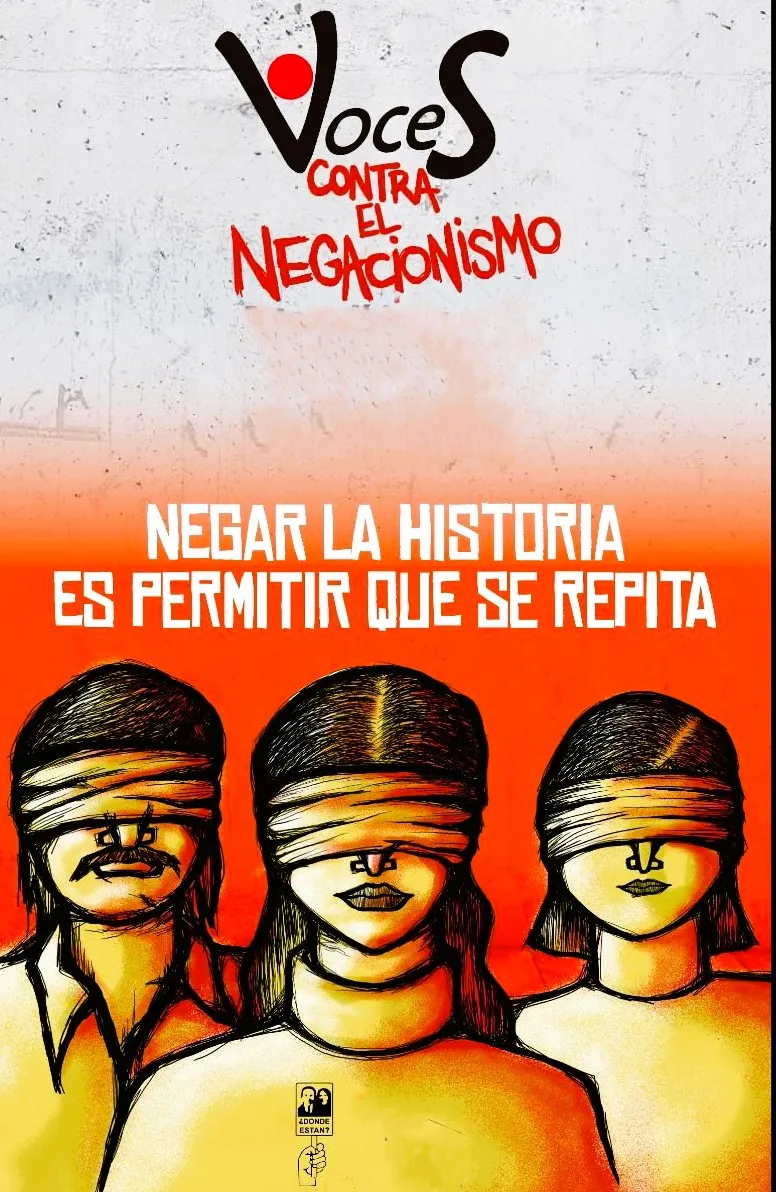

La construcción de la memoria histórica es un proceso esencial para la reconciliación y la no repetición de la violencia. Las posturas negacionistas fragmentan este proceso, obstaculizando la consolidación de una narrativa común que reconozca el sufrimiento de las víctimas y la responsabilidad de los perpetradores. Al relativizar o negar los hechos, se perpetúa la revictimización y se dificulta la labor de la institucionalidad, de organizaciones sociales y de derechos humanos. Además, se promueve una cultura de impunidad que amenaza la vigencia de los derechos fundamentales y pone en riesgo los avances logrados en materia de justicia transicional y esclarecimiento de la verdad.

En un contexto donde la confianza en las instituciones y la cohesión social son frágiles, la defensa de la verdad y la transparencia política se erigen como pilares fundamentales de la democracia. Las declaraciones negacionistas de figuras públicas, lejos de ser un simple debate de opiniones, tienen el potencial de debilitar los procesos de justicia, memoria y reparación.

Es responsabilidad de los líderes políticos, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto rechazar el negacionismo y apostar por el esclarecimiento de la verdad, como condición indispensable para una Colombia justa, democrática y respetuosa de los derechos humanos.